№ 3 (21) / 2025

Е.В. Хотченков, канд. техн. наук, руководитель Клуба юных геологов ГГМ РАН

И.А. Черевковская, методист Клуба юных геологов ГГМ РАН

Ежегодно ребята из Клуба юных геологов Межвузовского академического центра навигации по специальностям горно-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН выезжают на летнюю геологическую практику, где закрепляют знания, полученные на занятиях в течение учебного года.

В этом году нас ждал Южный Урал. Целью поездки было знакомство с месторождениями, их геологическим строением и историей разработки, сбор минералогических коллекций, посещение горнодобывающих предприятий, музеев, знакомство с природой региона.

Юные геологи прибыли в Орск на поезде рано утром и, чтобы не терять времени, прямо с вокзала отправились на гору Полковник – самое известное месторождение ЮжноУральской яшмовой провинции, которое находится на окраине Орска. Яшмы этого месторождения отличаются наибольшим разнообразием рисунка и окраски, а пейзажные разновидности орской яшмы известны во всем мире. Изделия из нее украшают залы Эрмитажа, храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, стены московского метрополитена.

Первые каменоломни появились в этих местах еще в 1750-х годах. Об объемах былых разработок в промышленных масштабах напоминает карьер глубиной до 10–15 метров и более мелкие выработки. В карьере под суглинками и глинами четвертичного возраста вскрывается продуктивная толща, представленная глинами коры выветривания, где можно увидеть гнезда и линзовидные прослои яшмы, а ее обломки встречаются прямо под ногами. Среди них удалось обнаружить декоративные пестроцветные и рисунчатые яшмы (рис. 1). Ребята на месте отобрали образцы для коллекций, познакомились с основными текстурными разновидностями породы.

Рис. 1. Горные выработки горы Полковник и образец рисунчатой яшмы

Рис. 1. Горные выработки горы Полковник и образец рисунчатой яшмы

Традиционно в самом начале практики юные геологи посещают краеведческие музеи, ведь именно там можно получить наиболее полную информацию о регионе прохождения практики, его истории и особенностях. Орский краеведческий музей – один из крупнейших музеев Оренбургской области, созданный в 1939 г. по инициативе легендарного геолога Иосифа Леоновича Рудницкого, открывшего залежи полиметаллических руд на востоке области.

В музее мы познакомились с самобытной природой края, его историей, с археологической и этнографической коллекциями; увидели образцы рудных и нерудных полезных ископаемых, ставших основой для развития промышленного потенциала Оренбуржья.

Особое внимание ребят привлекла выставка «Трогательная палеонтология», в экспозиции которой были представлены 3D-модели ископаемых древних животных, обитавших на территории области. И здесь нельзя не отметить вклад орского Клуба юных геологов им. Г.А. Сопоцько, известного своими находками, сделать которые мечтает каждый палеонтолог (рис. 2).

Рис. 2. Осмотр палеонтологических находок

Рис. 2. Осмотр палеонтологических находок

Богатой коллекции, собранной школьниками, уже давно тесно в стенах Клуба. Здесь представлены минералогические и палеонтологические образцы, собранные ребятами во время своих экспедиций, и некоторые находки уникальны.

В Клубе нас очень тепло встретили его основатель, геолог-наставник Никифоров Анатолий Васильевич и Соня Юсупова, которая провела экскурсию (рис. 3), показала особо значимые образцы, помогла сориентироваться в городе и рассказала много интересного.

Рис. 3. Представление коллекции орского Клуба юных геологов-экологов им. Г.А. Сопоцько

Рис. 3. Представление коллекции орского Клуба юных геологов-экологов им. Г.А. Сопоцько

На следующий день под их руководством мы отправились в маршрут. Ребята побывали на Ишкининском месторождении, представляющем собой редкий тип сочетания колчеданного и магматического медно-никель-кобальтового оруденения (рис. 4). Руды представлены массивными сплошными, прожилково-вкрапленными и обломочными разностями. Главные рудные минералы – пирротин, пирит, халькопирит. Также в отвалах были отобраны образцы серпентинитов с малахитом, азуритом, хризотил-асбестом, местами с тонкой вкрапленностью сульфидов.

Рис. 4. Поиски образцов на Ишкининском месторождении

Рис. 4. Поиски образцов на Ишкининском месторождении

Еще мы увидели старые горные разработки в виде канав и небольшой штольни. Судя по существующим археологическим находкам, это месторождение было известно людям с давних времен.

Довольно неожиданно было увидеть посреди степных просторов вулкан, фрагменты которого в виде прижерловых грубообломочных туфов среднего девона сохранились совсем недалеко от месторождения (рис. 5). С вершины, на которую мы поднялись, открывался прекрасный вид на бескрайнюю степь, и очень хорошо просматривались положительные и отрицательные формы рельефа, связанные с эрозионными расчленениями местности и разрушением горных пород.

Рис. 5. На вершине древнего вулкана

Рис. 5. На вершине древнего вулкана

Важной точкой нашего маршрута, расположенной не так далеко, было Гайское месторождение (рис. 6). Месторождение уникально по величине запасов меди и цинка – главных извлекаемых из руды металлов, а также по запасам сопутствующих благородных металлов – золота и серебра. Оно является ярким образцом колчеданных месторождений уральского типа. А зона его вертикального оруденения превышает полуторакилометровую отметку!

Рис. 6. Посещение Гайского полиметаллического месторождения

Рис. 6. Посещение Гайского полиметаллического месторождения

И конечно же, в рамках этого маршрута никак нельзя было пропустить интересный ландшафтно-геоморфологический памятник природы на левом берегу р. Кизеташки – скалистую гряду «Бронтозавр». Издали она в самом деле напоминает спину гигантского ящера.

Этот скальный гребень длиной до 500 м сложен довольно редкой породой – брекчией из обломков яшмо-кварцитов на гематитово-кремнистом цементе. Вся порода окрашена в необычный кроваво-вишневый цвет, который придает входящий в ее состав гематит (рис. 7).

Рис. 7. Маршрут к ландшафтно-геоморфологическому памятнику природы – скалистой гряде «Бронтозавр»

Рис. 7. Маршрут к ландшафтно-геоморфологическому памятнику природы – скалистой гряде «Бронтозавр»

На крутом левобережном склоне реки Дергаиш, которую мы перешли вброд (рис. 8), ниже с. Мазово выходит субвулканическое тело дацитов. Возможно, оно является штоком, закупорившим жерло вулкана. В дацитах наблюдаются участки темно-зеленых гидротермально измененных пород, в которых встречаются небольшие желваки халцедона с концетрически-зональным строением и рисунком – типичные агаты. Для складчатой области Урала характерно, что месторождения агата локализуются в зонах тектонического дробления вблизи вулканических центров.

Рис. 8. Переправа через реку Дергаиш

Рис. 8. Переправа через реку Дергаиш

Агаты здесь можно найти прямо на поверхности. Они очень декоративные, разнообразной окраски, но сильно трещиноватые. Ученые предполагают, что на глубине трещиноватость агатов исчезает.

Важной частью нашей поездки было посещение промышленных предприятий, тех, в основе которых лежит труд геолога. Ведь все мы знаем и железо, и цемент, но откуда все это берется, как получается, кто это создает – для многих большой вопрос.

Одно из самых сильных впечатлений ребята получили при посещении АО «Уральская сталь». Предприятие было основано на базе Халиловского железорудного месторождения, открытого геологами во главе с И.Л. Рудницким в 1929 г. Пуск первой домны в марте 1955 г. ознаменовал рождение металлургического комбината, который выпускал уникальный природнолегированный чугун особого качества – хромоникелевый сложнолегированный.

Сегодня «Уральская сталь» – это предприятие полного цикла, куда входят мощности по выпуску кокса, агломерата, чугуна, стальной заготовки и проката, это ведущий в нашей стране производитель мостовой стали и заготовок для труб, в том числе труб большого диаметра.

Наше знакомство с АО «Уральская сталь» началось с корпоративного музея, где специалист отдела промышленного туризма Елена Германовна Попова рассказала нам о богатой истории и работе предприятия (рис. 9). Мы увидели образцы выпускаемой продукции и узнали много интересного о сферах ее применения и роли в современном производстве. Затем, после инструктажа по технике безопасности, мы переоделись в спецодежду и, получив индивидуальные средства защиты, отправились в самое сердце действующего завода. Мы побывали во всех основных цехах – коксохимическом, доменном, листопрокатном, а также на технических площадках. Передвигались по территории комбината на автобусе, ведь его площадь составляет 10 кв. км, что в 5 раз больше площади карликового государства Монако!

Рис. 9. Посещение корпоративного музея АО «Уральская сталь»

Рис. 9. Посещение корпоративного музея АО «Уральская сталь»

Первый этап в металлургической цепочке – коксохимическое производство (КХП), где в громадных коксохимических батареях из угольной шихты (смеси исходного угля и добавок) спекается кокс – топливо для доменных печей, выплавляющих чугун. От стабильной работы КХП зависит работа всего доменного цеха.

Доменный цех – это сердце металлургического производства, где из железной руды получают чугун (рис. 10). Выплавка металла – сложный и многоступенчатый технологический процесс, включающий в себя подготовку сырья, загрузку в печь, плавку, выпуск готовой продукции. Этот процесс предельно строго контролируется на всех этапах, а информация с датчиков в реальном времени поступает на экраны операторам для оценки и корректировки. После завершения процесса плавки в доменной печи наступает этап выпуска чугуна и шлака. Этот ключевой момент рождения металла мы увидели своими глазами. Доменщик выпускает поток чугуна, который своим видом напоминает раскаленную лаву. Он выпускается в жидком виде и направляется в чугунные желоба, которые переводят его в специальные ковши. Шлак же, который образуется в процессе плавки, используется в других отраслях промышленности, например, в строительстве.

Рис. 10. Посещение доменного цеха

Рис. 10. Посещение доменного цеха

В листопрокатном цехе мы увидели, как получают высококачественные стали для мостои судостроения, производства сварных труб большого диаметра и строительных конструкций (рис. 11). Нам рассказали, что из продукции «Уральской стали» уже возведено более 100 мостов по всей стране.

Рис. 11. Посещение листопрокатного цеха

Рис. 11. Посещение листопрокатного цеха

Еще одним производством, поразившим нас передовыми технологиями, инновационным подходом, чистотой и креативностью, было ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» – одно из крупнейших предприятий-производителей цемента в России (рис. 12).

Рис. 12. Экскурсия на ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Рис. 12. Экскурсия на ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Прослушав инструктаж по технике безопасности и переодевшись в спецодежду, мы первым делом отправились на Аккермановское месторождение известняка, который является основой цемента, производимого заводом.

На смотровой площадке карьера «Центральный» главный геолог ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» Нечепуренко Марина Михайловна рассказала нам о разрабатываемых здесь известняках, образовавшихся на дне древнего тропического моря, о том, как устроен сам карьер, как осуществляется технологический процесс добычи, какие профессии задействованы в этом процессе (рис. 13). Надо отметить, что в качестве сырья на заводе еще используется металлургический шлак от «Уральской стали», т. е. перерабатываются отходы и не расходуются природные запасы.

Рис. 13. На смотровой площадке карьера «Центральный» ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Рис. 13. На смотровой площадке карьера «Центральный» ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Затем на макете в здании лаборатории нам показали все производственные площадки и рассказали о всех производственных процессах при изготовлении цемента.

Производство цемента включает несколько основных этапов: добычу сырья и подготовку сырьевой смеси, ее обжиг, помол с добавлением соответствующих добавок, необходимых для получения цемента различных марок. Предприятие полностью автоматизировано. Все производственные участки, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции, оборудованы датчиками, сигналы от которых выводятся на мониторы в центральном пульте управления (ЦПУ). В ЦПУ, больше похожем на кабину космического корабля, мы увидели, как силами всего 3–4 человек осуществляется контроль и управление всеми этими сложными процессами (рис 14).

Рис. 14. Контроль производства в центральном пульте управления (ЦПУ) ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Рис. 14. Контроль производства в центральном пульте управления (ЦПУ) ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

Вооружившись полученными знаниями, мы отправились по территории предприятия, где увидели все своими глазами и были поражены габаритами производственных узлов.

А еще на заводе есть бетонная мастерская, где проводятся мастер-классы по изготовлению сувениров из бетонной смеси. К сожалению, у нас на это не хватило времени, но сувениры нам подарили.

Попрощавшись с Орском, мы отправились в Оренбург. На полпути к Оренбургу трасса пересекает южные отроги Урала – Долгие горы, сложенные известняками и доломитами. Хотя горы и невысокие, и их склоны плавно переходят в равнину, в степной местности они выглядят очень эффектно, и их часто сравнивают со спиной дракона (рис. 15).

Рис. 15. Вид на Долгие горы с горы Верблюжки

Рис. 15. Вид на Долгие горы с горы Верблюжки

Самая южная точка Долгих гор – гора Верблюжка (или Дюяташ, 329 м), которая получила свое название из-за сходства формы со спиной двугорбого верблюда. Ее «горбы» образовались благодаря эрозионной деятельности рек – этот массив был «отпилен» от хребта реками Уралом и Елшанкой. Это было очень хорошо видно с вершины горы, куда мы поднялись.

Под Оренбургом нас ожидало несколько объектов – геологических памятников природы регионального значения, куда мы и отправились в сопровождении Александры Вячеславовны Пантелеевой, доцента Оренбургского государственного университета.

Первой точкой была гора Стеклянная (рис. 16). Предположительно свое название она получила из-за наличия тонких прожилков прозрачного гипса, блестящие пластинки которого встречались на поверхности.

Рис. 16. На горе Стеклянной

Рис. 16. На горе Стеклянной

Ее высота всего 215 м, и горой ее, конечно, трудно назвать, а когда-то это было дно моря, о чем свидетельствуют окаменелые остатки морской фауны юрского периода. В небольшом карьере мы нашли раковины аммонитов хорошей сохранности, ростры белемнитов, створки различных пелеципод и брахиопод. Отобрав образцы для коллекций и поработав с компасом, мы отправились к следующей точке наблюдения.

Следующей точкой была гора Ханская. Высокий правобережный обрыв эрозионного происхождения, опоясанный крутой излучиной р. Бердянки, уникален тем, что в нем вскрыт почти непрерывный разрез отложений верхней юры с богатыми скоплениями фауны (рис. 17). Здесь наши коллекции пополнили ростры белемнитов и перламутровые раковины аммонитов.

Рис. 17. Изучение верхнеюрских отложений г. Ханской

Рис. 17. Изучение верхнеюрских отложений г. Ханской

Продолжая путешествие по дну древнего моря, из юры мы отправились в триас, на Букобайские яры – обрывы на берегу ручья Букобай. Букобайские яры – это лучший в Южном Предуралье разрез отложений среднего-верхнего триаса. Он представлен циклично сменяющимися глинами и известковистыми песчаниками различных оттенков. Среди песчаников залегают округлые конкреционные стяжения диаметром до 1 м, в которых песчаники имеют более прочный цемент. Эти формы выделения, напоминающие грибы или скульптуры с громадными шарообразными головами, – результат выветривания, преимущественно дефляции, т. е. отрыва и выдувания ветром частиц, слагающих горные породы. Поверхность шаров покрыта полосчато-витым рисунком, его создает косая слоистость песчаников (рис. 18).

Рис. 18. Букобайские яры

Рис. 18. Букобайские яры

Именно в этих местах были найдены остатки мастодонтозавра – крупного водного хищника, обитавшего на нашей планете примерно 230 миллионов лет назад. Находка оказалась столь уникальной, что в ученой среде появился даже новый термин – букобайская фауна.

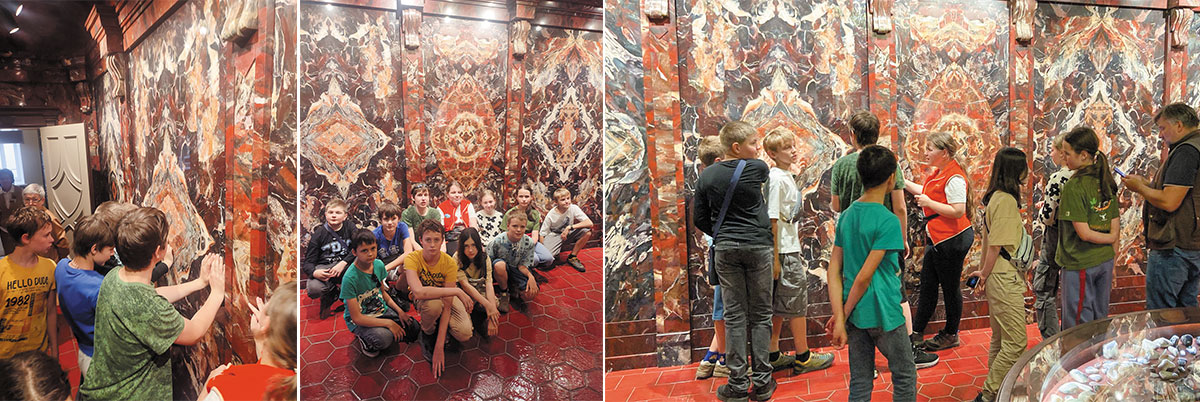

В заключение хочется отметить символичный момент этой поездки – она началась с яшмы, яшмой и закончилась. Меньше года назад в Оренбурге была открыта единственная в мире Яшмовая комната, автором которой является Николай Местяшев – коллекционер и обработчик камня.

На создание этой комнаты ушло 23 т знаменитой орской яшмы! И конечно, наши впечатления усиливались от того, что в первый же день практики мы побывали на этом месторождении и очень хорошо представляли, откуда родом это природное сокровище.

30 лет собирался материал, и 14 месяцев шла работа. Вручную из миллионов деталей в технике русской мозаики выполнены 75 м2 панно!

Можно было бесконечно разглядывать это чудо природы и рук человеческих, в узорах угадывать различные фигуры, пейзажи, картины. А юные геологи с радостью находили и уже знакомые им текстурные особенности этой удивительной породы (рис. 19), о которой А.Е. Ферсман писал: «Трудно дать характеристику этой яшмы, настолько разнообразны ее рисунок и окраска».

Рис. 19. В Яшмовой комнате, г. Оренбург

Рис. 19. В Яшмовой комнате, г. Оренбург

Список литературы

1. Колисниченко С.В. Самоцветы: Удивительные минералы Южного Урала / изд. Аркаим, 2010. – 320 с.

2. Чибилев А.А., Мусихин Г.Д., Павлейчик В.М., Паршина В.П. Зеленая книга Оренбургской области: Кадастр объектов Оренбургского природного наследия. Оренбург: Изд-во «ДиМур», 1996. – 260 с.

3. Технологический процесс доменного цеха // metalscape.ru URL: https://metalscape.ru/domennye-processy/tehnologicheskij-process-domennogo-ceha (дата обращения: 05.08.2025).