№ 2 (20) / 2025

Александра Ахмадеева,

учащаяся Геологического кружка Горного музея при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II

Федор Ахмадеев,

учащийся Геологического кружка Горного музея при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II

Ю.С. Сайко,

руководитель Геологического кружка Горного музея при Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II

Сложно вообразить жизнь без красок и оттенков. С древнейших времен человечество активно использовало цвета: украшало себя и свое жилище, создавало устрашающие образы для противников. Природные пигменты, особенно яркоокрашенные минералы, всегда привлекали внимание нас и наших предков. Уже 44 тыс. лет назад люди научились создавать краски из минералов, используя простейшие компоненты: охру, мел, графит и уголь.

С развитием цивилизации некоторые минеральные красители стали невероятно ценными. Ярким примером служит бадахшанский лазурит, или ляпис=лазурь, который в древности ценился наравне с золотом и обменивался с ним в пропорции один к одному. На сегодняшний день минеральные краски считаются экологически чистым продуктом и используются в таких сферах промышленности, как строительство, машиностроение, изобразительное искусство и многих других. Именно поэтому вопрос изучения свойств и особенностей этих твердых полезных ископаемых является актуальным [6]. Целью данной работы является изучение минеральных красок и способов их получения на основе природных пигментов.

Для достижения цели было поставлено несколько приоритетных задач:

1. Провести анализ исторических данных о распространенных минеральных красках.

2. Изучить особенности состава различных пигментов, используемых в минеральных красках.

3. Освоить и апробировать эксперимент по созданию минеральных красок.

4. Провести анализ использования экспериментальных минеральных красок в процессе проведения художественной работы.

Предполагаемый план работы:

Провести обзор научной литературы.

Выявить природные пигменты, используемые для минеральных красок.

Определить способ создания и провести эксперимент по созданию минеральных красок.

Провести апробирование полученных минеральных красок в процессе написания натюрморта.

Обзор научной литературы

Авторы учебного пособия по общераспространенным полезным ископаемым Полеховский Ю.С., Петров С.В. описывают минеральные краски как природные минеральные пигменты, представляющие собой горные породы и минералы, которые в сочетании со связующими придают различным поверхностям устойчивую окраску. Также они отмечают, что ценными свойствами минеральных красок являются яркость, однородность и устойчивость окраски по отношению к природным и техногенным воздействиям, сравнительная простота переработки, безвредность, дешевизна, близповерхностное залегание и широкая распространенность [14].

Еремин Н.И. – советский и российский ученный-геолог, специалист в области геологии рудных месторождений, член-корреспондент РАН особое внимание уделял изучению химического состава минеральных красок и отмечал, что окрашивающими компонентами у минеральных красок являются главным образом железо, хром, марганец, медь, никель в виде оксидов или гидроксидов, а также углеродистые вещества. Минералы-хромофоры состоят из этих соединений или содержат их в различных количествах. Среди основных свойств минералов-хромофоров, позволяющих отнести их к минеральным краскам, выделяют не цвет минерала, а цвет черты (порошка минерала). Некоторые яркоокрашенные минералы, например, амазонит, гранаты, изумруд и т. д., при растирании дают порошок белого (серого) цвета и потому не являются минеральными красками [6]. Кроме того, Полеховский Ю.С., Петров С.В. добавляют, что наиболее важное значение в окрашивании (в желто-красные, зеленые и голубые цвета) выполняют ионы железа. Самым сильным хромофором является железо в виде Fe+3. Окраска значительного числа пород и минералов обусловлена присутствием марганца (коричневый и черный цвета), хрома и никеля (зеленый цвет), меди (зеленый и синий) и кальция (белый) [14].

В некоторых классификациях минеральные краски принято разделять по минеральному составу, содержанию минералов-хромофоров и технологическим особенностям добываемых в промышленных масштабах минеральных красок и их месторождению на следующие типы:

• Железооксидные минеральные краски представлены продуктами окисления железных руд, хромофорами в которых являются гематит и гетит. Среди них – темно-желтая охра (65–75% гидроксидов железа), желто-коричневая сиена (смесь гетита с глинистыми минералами), красная мумия (скрытокристаллический гематит с алюмосиликатами), оранжево-красный железный сурик (гематитовая руда) и железная слюдка (слюдоподобный гематит).

• Глинистые минеральные краски – различные, от светло-желтых до красных, глины, окрашенные оксидами и гидроксидами железа (гематитом, гетитом, гидрогетитом); это желтая глинистая охра, коричневая умбра, красная глинистая мумия, а также белый каолин.

• Кремнеземистые минеральные краски включают желтые (до красных) кварцевые пески, окрашенные оксидами и гидроксидами железа, зеленые глауконитсодержащие (от 20 до 70%) пески и глины, ярко-зеленые желваки и прожилки хромсодержащего минерала – волконскоита.

• Карбонатные минеральные краски – белые известняки и писчий желтый землистый доломит, карбонатная охра.

• Сульфатные минеральные краски – различные сульфаты, в первую очередь ангидрит, водный раствор которого является белым пигментом и наполнителем [6].

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона со держится информация о способах переработки красок и отмечается, что минеральные краски приготовляются или непосредственно из готовых природных материалов (различных минералов и руд), или же, чаще, получаются искусственно с помощью тех или других химических операций.

В настоящее время лидерами в мировой добыче цветных минеральных красок являются: Индия – 150 тыс. т, Россия – 65–70 тыс. т, Украина – 60–65 тыс. т, США – 40 тыс. т, Испания – 26 тыс. т и Франция – 15 тыс. т. В других странах, широко использующих природные пигменты, добыча составляет от 0,5–1,0 до 8–10 тыс. т. Мировое производство лакокрасочных продуктов, в значительной части базирующееся на природных красителях, увеличивается на 4–6% в год. Всего в мире добывается порядка 450 тыс. т в год минеральных пигментов [9, 14].

Выявление природных пигментов, используемых для минеральных красок

В Большой российской энциклопедии содержится информация о том, что природные пигменты – это в основном неорганические пигменты, полученные переработкой (главным образом тонким измельчением, обогащением, иногда прокалкой) окрашенных горных пород и минералов.

Красные, желтые, коричневые природные пигменты получают из глинистых или твердых горных пород, цвет которых обусловлен наличием в их составе оксидов или гидратированных оксидов железа, иногда оксидов марганца. Эти природные пигменты иногда называют землями.

К таким пигментам относятся железный сурик, охры, умбра. Близка по свойствам к охре сиена – природный пигмент желто-коричневого цвета, содержащий большее количество оксидов железа по сравнению с охрой и более прозрачный в красочном слое. Прокаливанием сиены получают красный пигмент – сиену жженую. Прокаливанием железных руд, содержащих алюмосиликаты, кварц и известняк, получают марс коричневый, имеющий цвет от красно-коричневого до темно-фиолетового. Фиолетовый оттенок имеет природный пигмент феодосийская коричневая, что обусловлено содержанием в нем до 12% оксида марганца при высоком содержании оксида железа (до 48%). Природный пигмент марганцовая коричневая содержит до 18% оксида марганца и не более 4% оксида железа. Цвет этого пигмента в зависимости от состава меняется от коричневого до почти черного. Бурый уголь, содержащий оксид железа, известен как кассельская коричневая (или коричневая Ван-Дейка). Этот пигмент применяется только в водных художественных красках, а также для получения ореховой протравы для декоративной обработки дерева. В качестве противокоррозионного пигмента, а также для придания покрытиям цветового эффекта старой бронзы используется железная слюдка.

Природные черные пигменты – магнетит, стибнит, шунгит, графит, пиролюзит. Магнетит (Fe3O4) может содержать до 6% диоксида титана.

В смеси с белыми пигментами имеет синеватый оттенок. Введение магнетита в состав лакокрасочных покрытий повышает их механическую прочность. Стибнит содержит 64–68% Sb2S3. Может использоваться только для серых лакокрасочных материалов или колеровки цветных ввиду недостаточной черноты. В состав шунгита входят углерод, оксиды кремния (30–60%), алюминия (3–10%), силикаты калия, кальция, магния и других металлов. Характеризуется высокой чернотой. Обладает высокой адсорбционной способностью и химической стойкостью. Графит применялся в качестве черного пигмента задолго до н. э. Используется в XXI в. для повышения электрической проводимости лакокрасочных покрытий. Пиролюзит (MnO2) известен также как марганцовая или цементная чернь. Применяется для окраски цемента, бетонных и керамических изделий.

В художественных красках используется группа пигментов от оливко-возеленого до темно-зеленого цвета под общим названием «глаукониты». Это гидратированные силикаты железа, алюминия, калия, магния, натрия, кальция. В красочном слое пигмент прозрачный, свето и щелоче стойкий. Природный пигмент волконскоит, темно-зеленый цвет которого обусловлен наличием оксида хрома (до 34%), также прозрачен в красочном слое и используется в художественных красках.

Голубой природный пигмент, получаемый измельчением минерала лазурита (или ляпислазури), – природный ультрамарин потерял свое значение после разработки способа получения ультрамарина. Близок по цвету к природному ультрамарину азурит (или горная лазурь) – основной карбонат меди 2CuCO3·Cu(OH)2 [6].

В целях подробного ознакомления с минеральными красками было принято решение отправиться в Горный музей Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II для изучения сырья, используемого для получения пигмента, и самих пигментов из коллекции Горного музея.

В одной из витрин Горного музея расположена часть коллекции природных пигментов, переданная в 1967 г. Толстихиной Конкордией Ивановной из коллекции природных пигментов Геологического института АН СССР. Всего в коллекции 62 образца, описанных по классификации, указанной в книге Толстихиной К.И., а также по цвету (т. е. от светлых тонов до темных №№ 1–62).

Для подробного изучения материала сотрудниками музея была предоставлена возможность рассмотреть предметы ближе и сопоставить их цветовые характеристики с со временными минеральными красками, купленными в магазине (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение цветовых характеристик минеральных пигментов из коллекции Горного музея с современными пигментами

Рис. 1. Соотношение цветовых характеристик минеральных пигментов из коллекции Горного музея с современными пигментами

Проведение эксперимента

В процессе изучения имеющейся литературы и природных пигментов из коллекции Горного музея возник интерес к проведению самостоятельного лабораторного эксперимента по созданию минеральных красок и использованию их в процессе написания натюрморта.

Шаг 1. Подбор природных материалов

Для проведения эксперимента были подобраны природные материалы, в частности, минералы и горные породы, из которых теоретически возможно изготовить пигменты. Материалы были закуплены на открытых интернет-площадках у продавцов с разных территорий РФ. К большому сожалению, в рамках данной работы не удалось уточнить месторождения приобретенных материалов, но планируется сделать это в дальнейшем.

Эксперимент ставился на сульфидных минералах и горных породах осадочного происхождения: мел (для белил) – осадочная горная порода органического происхождения, киноварь (для бордовой краски) – сульфид киновари, глина разных видов осадочного происхождения (глинистая охра, глинистая зеленая, глинистая серая, кассельская коричневая), шунгит (для шунгитовой черной) – горная порода осадочного происхождения [17].

Шаг 2. Получение природного пигмента

Для получения тонкодисперсного материала был проведен процесс измельчения природного материала. Подобранные в шаге 1 минералы и горные породы при помощи ступки и пестика были растерты до состояния порошка. Благодаря хрупкости и низкой твердости сырья процесс измельчения был довольно легким [12].

Шаг 3. Создание минеральных красок

Для получения минеральных красок на основе полученных природных пигментов была использована авторская методика, предложенная одним из современных художников Санкт-Петербурга. Данная методика предполагает смешение минерального пигмента с эмульсией.

В качестве эмульсии использовали яичный желток и белое вино, смешанные в пропорции 1:2.

Для получения минеральной краски в консистенции, приближенной к идеалу, нужно было смешать пигмент, полученный в шаге 2, и эмульсию, полученную в шаге 3, до состояния густой сметаны.

В результате эксперимента мы получили 7 минеральных красок, а именно:

• белила,

• глинистая охра,

• киноварь,

• кассельская коричневая,

• шунгитовая черная,

• глауконитовая зеленая,

• серая глинистая.

Шаг 4. Апробирование полученных минеральных красок в процессе написания натюрморта

В целях подтверждения теории о возможности использования полученных минеральных красок на основе авторской методики мы выполнили натюрморт «Подсолнухи» (рис. 2).

Рис. 2. Натюрморт «Подсолнухи», выполненный минеральными красками

Рис. 2. Натюрморт «Подсолнухи», выполненный минеральными красками

Вывод

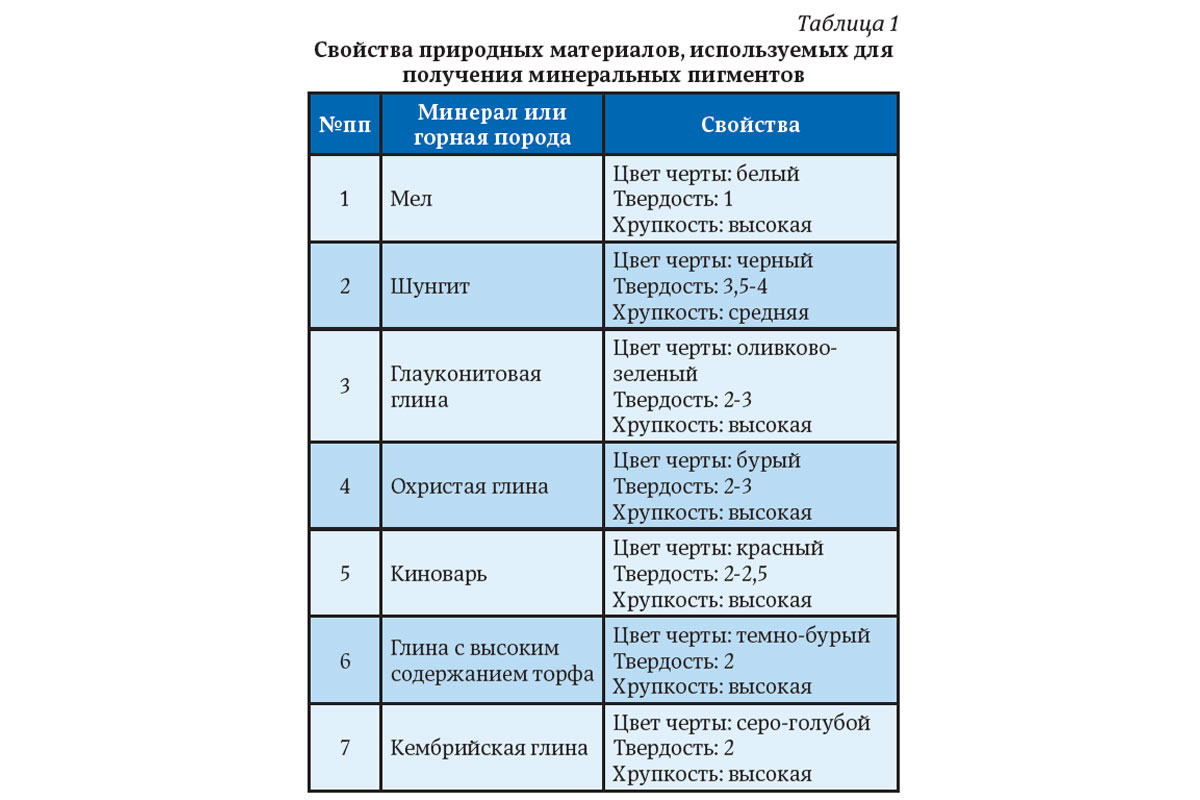

В результате проведенного исследования был изучен вопрос, касающийся использования минеральных пигментов для получения минеральных красок. Было выявлено, что для использования в качестве пигмента минералы и горные породы должны быть определенного состава, а так же обладать такими свойствами, как низкая твердость и высокая хрупкость, а также насыщенно яркий цвет минерала в порошке.

В результате проведения лабораторной работы были использованы некоторые минералы и горные породы, из которых в дальнейшем получены минеральные краски. В таблице 1 представлены свойства используемых природных веществ.

Итоговым результатом работы стал натюрморт, написанный минеральными красками, полученными авторским способом.

Список литературы

1. Александров В.В., Игнатьев Н.А., Кобяк Г.Г. Волконскоит Прикамья. Молотов. 1941 г. 76 с.

2. Баланс запасов полезных ископаемых СССР. Мине ральные краски. М. 1973г. 127с.

3. Голубов В.Н. Минералогия живописи. Природа, № 9, 1985 г. С. 48–54.

4. Голубов В.Н. Пигменты и краски в живописи. М. 1989 г.

5. Добрынина М.И. Сводка месторождений железных охр и красильных глин в России. Петроград, 1920 г. 72 с.

6. Еремин Н.И. Минеральные краски // Большая россий ская энциклопедия: научнообразовательный портал – [Электронный ресурс] URL: https://bigenc.ru/c/mineralnyekraski 289eab/?v=6112616. – Дата обращения: 21.03.2025

7. Залесский Б.В., Розанов Ю.А., Первухина А.Е. Место рождения естественных минеральных пигментов в Москов ской и Рязанской областях. Тр. института геологических наук. Вып. 89. 1948 г. С. 127–142.

8. Киплик Д.И. Техника живописи. Л. 1925 г.

9. Киселев В.С. Краски, масла и лаки. Д. 1926 г. 140 с.

10. Курбатов Ив. Природные железные краски. М. 1925 г. 34 с.

11. Менделеев Д.И., Лидов А.П. Краски минеральные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

12. Минералы. Справочник. М. 1960 г.

13. Осовецкий И.С. Малярное дело. М. 1896 г. 306 с.

14. Полеховский Ю.С., Петров С.В. Общераспространен ные твердые полезные ископаемые учебное пособие. – СПб.: Издво С.Петерб. унта, 2018. – 222 с.

15. Розанов Ю.А., Толстихина К.И. Природные минераль ные пигменты РСФСР. М. 1947 г. 172 с.

16. Смит Г. Драгоценные камни. М. 1984 г. 558 с.

17. Смольянинов Н.А. Практическое руководство по ми нералогии. М. 1972 г. 355 с.

18. Толстихина К.И. Связь цвета железоокисных и глини стых природных пигментов с их химическим составом. Тр. инта геологических наук. Вып. 89, 1948 г. С. 150–154.

19. Флейшер М. Словарь минеральных видов. М. 1990 г. 203 с.

20. Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живо писи. М. 1933 г.

21. Шенгрюн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

22. Эфрос Б.Д., Третьякова Л.И. Сапфир и лазурит. Приро да, 1990 г. № 6. С. 52–58.

23. Янин В.Л. Открытие мастерской художника XII в. в Новгороде. Вестник АН СССР, № 1, 1980 г. С. 112–121.

24. https://gufo.me/dict/brockhaus/Краски_минеральные – [Электронный источник] Отрывок из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (Дата обращения 23.03.2025).