№ 3 (21) / 2025

Полина Долгова, ученица 10 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 171»

Григорий Мурадян, руководитель проекта, студент 4 курса геологического факультета МГУ

Астроблемы являются интересными геологическими структурами, часто встречающимися на Земле и особенно на других планетах. Изучение метеоритов и импактитов дает ценные сведения о Солнечной системе, строении Земли и свойствах минералов. Некоторые астроблемы доступны для прямого изучения, но большинство, особенно мелкие, скрыты под почвой или молодыми отложениями, что может быть характерно для кратеров Московской области. Так как такие объекты трудно отличить от других структур, перед бурением целесообразно подтверждать их импактное происхождение геофизическими методами.

В данной работе рассматривается интерпретация результатов электротомографии, проведенной на озере Смердячье (рис. 1) – предполагаемой астроблеме в Московской области.

Цель: уточнение геологического строения озера Смердячье и подтверждение гипотезы об импактном происхождении озера путем интерпретации данных электротомографии.

![Рис. 1. Озеро Смердячье. Снимок сверху. Фото: [interesmir.ru]](/images/2025/3_21_2025/4_Nauka_s_det_lic/2_Dolgova/1.jpg) Рис. 1. Озеро Смердячье. Снимок сверху. Фото: [interesmir.ru]

Рис. 1. Озеро Смердячье. Снимок сверху. Фото: [interesmir.ru]

История изучения

Изучение озера началось в 2003 г. [1], тогда же были высказаны первые предположения о его метеоритном происхождении, так как была отмечена необычная округлая форма водоема. В последующие годы в породах кольцевого вала были выявлены стекловатые импактиты и редкий минерал муассанит – вещества, образующиеся исключительно при мощных ударных процессах [2]. В 2016 г. удалось связать формирование кратера с окончанием эпохи похолоданий, тем самым поставив в геохронологические рамки данное событие [3].

В 2024 г. сотрудники геологического факультета МГУ провели дополнительные гравиметрические и магнитометрические исследования озера. Было подтверждено наличие кольцевой и центральной магнитной аномалии, что характерно для импактных кратеров – структур, образованных ударом метеорита.

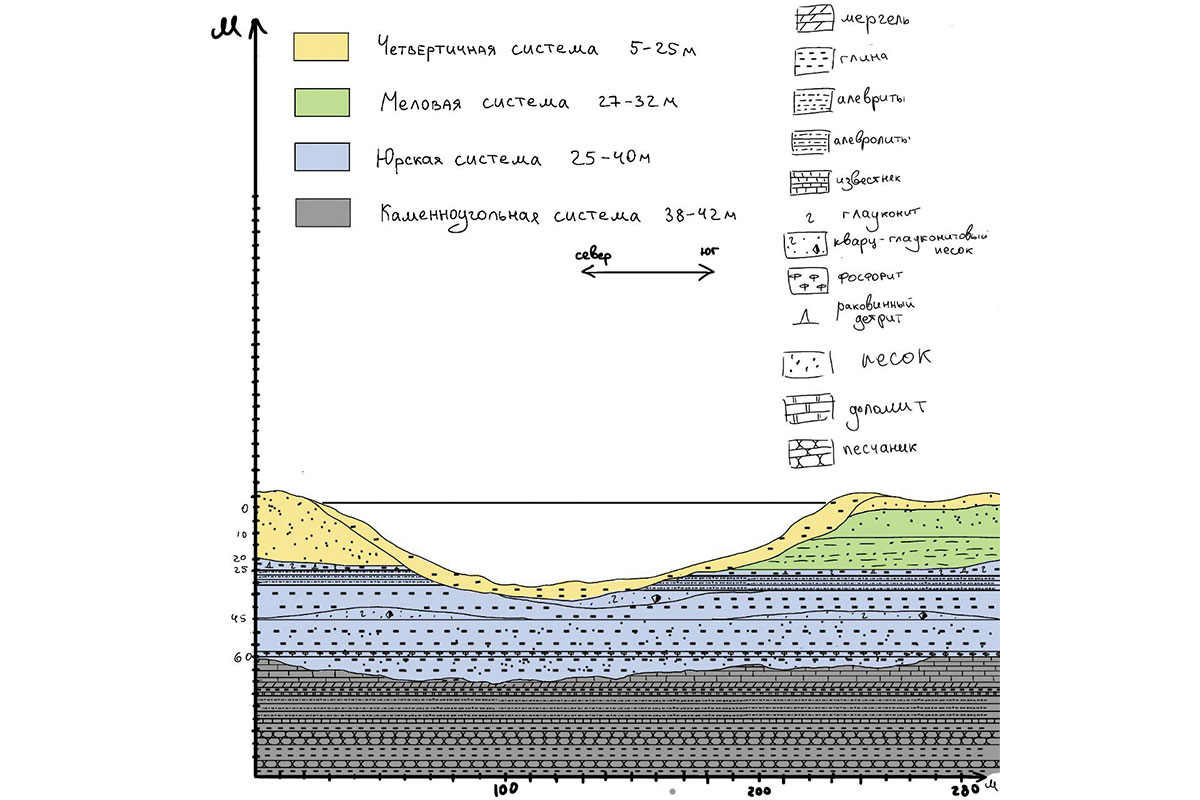

Геологическое строение региона

Озеро Смердячье находится в Шатурском районе Московской области. Особенностью этого озера является его округлая форма, аномально большая глубина – 30 метров и наличие кольцевого вала диаметром около 200 метров, что дало основания предполагать его метеоритное происхождение. Верхняя часть разреза сложена породами четвертичной и меловой системы (рис. 2), на глубине 20 м начинаются породы юрской системы, через 40 м встречаются породы, характерные для каменноугольной системы [3].

• Четвертичные отложения представлены песками и глинами.

• Меловая система, встречающаяся не повсеместно, – пески и алевролиты.

• Юрская система – глины и алевролиты.

• Каменноугольная система включает известняки, глины, песчаники и мергели.

Рис. 2. Схема геологического строения окрестностей озера Смердячье

Рис. 2. Схема геологического строения окрестностей озера Смердячье

Особенности строения астроблем. Общее строение кратера и озера

Кратер представляет собой углубление в земле, которое образуется вследствие удара космического тела о поверхность планеты. Простые метеоритные кратеры представляют собой небольшие структуры чашеобразной формы, окруженные валом и имеющие ниже полости подкратерную зону трещиноватости (рис. 3).

![Рис. 3. Строение простого метеоритного кратера [4]. 1 – насыпной вал аллогенной брекчии; 2 – цокольный вал; 3 – видимое (первичное) дно; 4 – истинное (цокольное) дно; 5 – линза аллогенной брекчии и импактитов; 6 – складки в прибортовой части цоколя; 7 – складки под дном кратера; 8 – зона частичного плавления; 9 – зона разрушения; 10 – зона пластических деформаций; 11 – оползни, террасы; 12 – конусы разрушения (сотрясения); 13 – жилы инъекционных брекчий; 14 – поддвиги и затухающие трещины; 15 – надвиги и опрокинутые слои](/images/2025/3_21_2025/4_Nauka_s_det_lic/2_Dolgova/3.jpg) Рис. 3. Строение простого метеоритного кратера [4]. 1 – насыпной вал аллогенной брекчии; 2 – цокольный вал; 3 – видимое (первичное) дно; 4 – истинное (цокольное) дно; 5 – линза аллогенной брекчии и импактитов; 6 – складки в прибортовой части цоколя; 7 – складки под дном кратера; 8 – зона частичного плавления; 9 – зона разрушения; 10 – зона пластических деформаций; 11 – оползни, террасы; 12 – конусы разрушения (сотрясения); 13 – жилы инъекционных брекчий; 14 – поддвиги и затухающие трещины; 15 – надвиги и опрокинутые слои

Рис. 3. Строение простого метеоритного кратера [4]. 1 – насыпной вал аллогенной брекчии; 2 – цокольный вал; 3 – видимое (первичное) дно; 4 – истинное (цокольное) дно; 5 – линза аллогенной брекчии и импактитов; 6 – складки в прибортовой части цоколя; 7 – складки под дном кратера; 8 – зона частичного плавления; 9 – зона разрушения; 10 – зона пластических деформаций; 11 – оползни, террасы; 12 – конусы разрушения (сотрясения); 13 – жилы инъекционных брекчий; 14 – поддвиги и затухающие трещины; 15 – надвиги и опрокинутые слои

Нижняя часть вала кратера образована поднятыми слоями пород мишени, а верхняя часть состоит из глыб, обломков и мелкой дресвы, выброшенных из кратера [4]. Плотность вещества в различных частях кратера неодинакова. В центре кратера плотность обычно выше из-за большей концентрации ударного материала и повышенного давления.

Структура кратера озера соответствует типичной для астроблем чашеобразной воронке (рис. 3). Кратер окружен боковыми валами, сложенными брекчиями, характерными для зон сильного разрушения при ударе. В породах мишени отмечается зона трещиноватости, а наличие светлых расплавленных пород и импактитов свидетельствует о высоких температурах и давлениях, возникавших в моменте удара.

Метод электротомографии

Электротомография – это метод электромагнитного зондирования, который позволяет определять распределение удельного электрического сопротивления в недрах Земли. Это достигается измерением разности потенциалов при пропускании электрического тока через разрез (Хмелевской и др., 2005).

Для увеличения глубины проникновения измерений используют увеличение величины разноса между электродами.

В исследовании применялась трехэлектродная установка с генератором тока Astra-100 и измерителем МЭРИ Смарт (рис. 4).

![Рис. 4. Генератор тока Astra-100 и измеритель МЭРИ Смарт. Фото: [https://www.geo-spektr.ru/]](/images/2025/3_21_2025/4_Nauka_s_det_lic/2_Dolgova/4.jpg) Рис. 4. Генератор тока Astra-100 и измеритель МЭРИ Смарт. Фото: [https://www.geo-spektr.ru/]

Рис. 4. Генератор тока Astra-100 и измеритель МЭРИ Смарт. Фото: [https://www.geo-spektr.ru/]

Исследования проводились по профилю через центральную часть озера Смердячье. Проведение замеров осуществлялось путем пошагового увеличения расстояния между источником и приемниками, что обеспечило постепенную детализацию глубоких слоев разреза. Во избежание индукционных помех питающая линия не велась вдоль профиля. Заземление на бесконечности (рис. 5) выполнялось с помощью пятиметровых стальных электродов, параллельно заземленных на расстоянии около метра.

Рис. 5. Заземление на бесконечности

Рис. 5. Заземление на бесконечности

Оно проводилось на реке, что вместе с использованием нескольких электродов снижало сопротивление заземления. На озере питающие и приемные электроды заземлялись (рис. 6) в пробуренные через каждые 20 м лунки, в каждую из которых устанавливались два метровых стальных электрода.

Рис. 6. Заземления питающих электродов в лунку

Рис. 6. Заземления питающих электродов в лунку

Питающий электрод B заземлен на одной из точек профиля (рис. 7). Один человек находится на электроде B и контролирует подачу тока. Два человека перемещают линию MN длиной 20 м вдоль профиля, увеличивая разнос. Шаг между разносами арифметический – 20 м. Первый разнос – 20 м, последний разнос – 210 м. На каждом разносе на приемной линии измеряются разность потенциалов, которую можно пересчитать в кажущееся сопротивление, и кажущаяся поляризуемость (рис. 7). Параллельно вторая приемная линия симметрично перемещается в другую сторону. Шаг между пикетами профиля и положениями питающего электрода – тоже 20 м.

![Рис. 7. Схема установки электротомографии [4]. MN и M'N' – две параллельно используемые приемные линии, A и B – питающие электроды](/images/2025/3_21_2025/4_Nauka_s_det_lic/2_Dolgova/7.jpg) Рис. 7. Схема установки электротомографии [4]. MN и M'N' – две параллельно используемые приемные линии, A и B – питающие электроды

Рис. 7. Схема установки электротомографии [4]. MN и M'N' – две параллельно используемые приемные линии, A и B – питающие электроды

Результаты и интерпретация

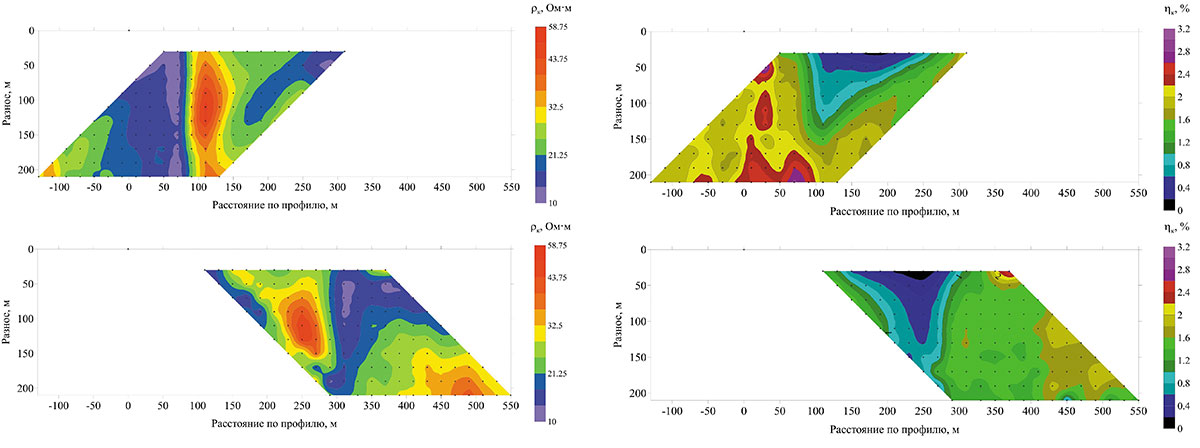

После проведения измерений фиксировались значения кажущегося сопротивления и поляризуемости на профиле через озеро. В первую очередь была проведена проверка данных на наличие технических ошибок, вызванных, например, помехами от электродов, погруженных в воду. Погрешности измерений составили около 0,2 % для поляризуемости и 4,3 % для сопротивления, что свидетельствует о надежности полученного материала.

После корректировки данных были созданы псевдоразрезы (рис. 8), иллюстрирующие изменение кажущихся сопротивлений и поляризуемости в зависимости от расстояния между электродами и положения приемной линии.

Рис. 8. Псевдоразрезы кажущегося сопротивления и кажущейся поляризуемости

Рис. 8. Псевдоразрезы кажущегося сопротивления и кажущейся поляризуемости

Для определения минералогического состава в районе исследования была проанализирована частотная характеристика вызванной поляризации. Это позволило предположить наличие магнетита, что согласуется с гипотезой об импактном происхождении озера.

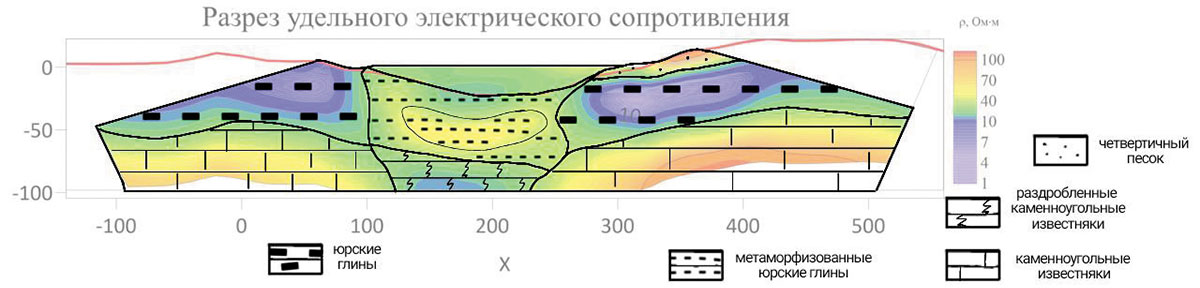

После обработки данные электротомографии были подвергнуты инверсии, которая производилась в программе ZondRes2d. В результате из кажущихся сопротивлений и поляризуемостей были восстановлены истинные значения удельного сопротивления и поляризуемости в зависимости от глубины и координат.

Результаты показали существенно отличающуюся геоэлектрическую структуру под озером. Полученные разрезы электрического сопротивления и поляризуемости демонстрируют четкие границы между различными геологическими образованиями под озером, что подтверждает наличие структур, характерных для импактного происхождения: высокие значения сопротивления связаны с метаморфизованными глинами, а низкие – с раздробленными известняками (рис. 9).

Рис. 9. Геолого-геофизический разрез

Рис. 9. Геолого-геофизический разрез

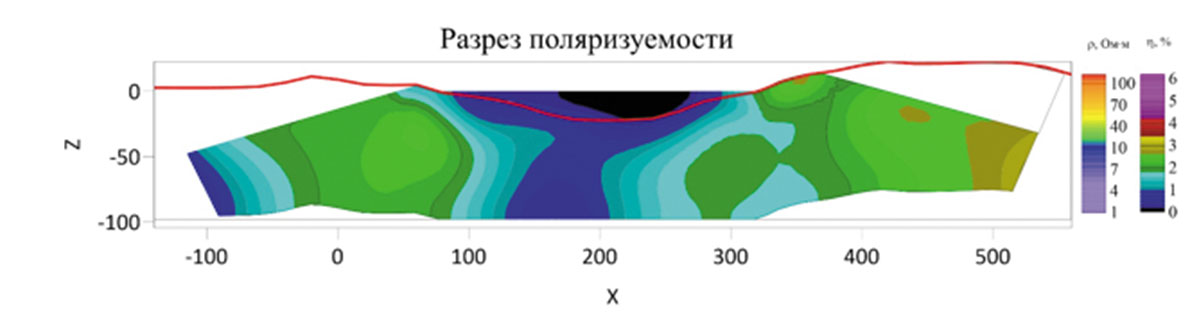

Низкая поляризуемость (рис. 10) этих участков подтверждает их трансформированное состояние. Проведенные эксперименты исключили возможность артефактов, повышая достоверность интерпретации.

Рис. 10. Разрез поляризуемости, полученный в результате инверсии

Рис. 10. Разрез поляризуемости, полученный в результате инверсии

Выводы

В результате работы был получен и интерпретирован геоэлектрический разрез через озеро Смердячье, подтверждающий гипотезу о его метеоритном происхождении. Применение метода электротомографии позволило выявить зоны с геофизическими характеристиками, типичными для ударных структур. Представленные методы и результаты могут служить эталоном для анализа и сопоставления с другими астроблемами, известными в мировой геофизической практике.

Таким образом, полученные данные могут стать основой для разработки критериев идентификации метеоритных кратеров.

Список литературы

1. Badyukov, D. & Brandstätter, F. & Ivanova, M. & Korochantsev, A. & Kurat, G. & Lorenz, C.A. & Nazarov, M. & Ntaflos, T. (2003). The Smerdyachee Lake: A Possible Impact Crater near Moscow, Russia. Lunar and Planetary Science. XXXIV.

2. Енгалычев C.Ю. Метеоритный кратер на востоке Московской области // Вестн. СПбГУ. Сер. 7. 2009. № 2. С. 3-11.

3. Маккавеев А.Н., Бронгулеев В.В., Амелин И.И., Караваев В.А. Геоморфология района озера Смердячье строение окружающего его вала // Геоморфология, 2016, № 2, с. 85-95.

4. Фельдман В.И., Глазовская Л.И. Импактитогенез: учебное пособие. – М.: КДУ, 2018. – 151 с.

5. Моделирование магнитных и плотностных параметров метеоритного кратера озера Смердячье / К.М. Кузнецов, И.В. Лыгин, О.О. Шевалдышева [и др.] // Геофизика. – 2024. – № 6. – С. 87-93. – DOI 10.34926/geo.2024.63.49.011.